- 08 Окт

- 2025

"Поэзия Армении и России": в РАУ состоялся диалог о великом искусстве перевода

Первая переведенная на армянский язык фраза – "Познать мудрость и наставление, понять изречения разума" – задала вектор всей армянской словесности как пути к просвещению.

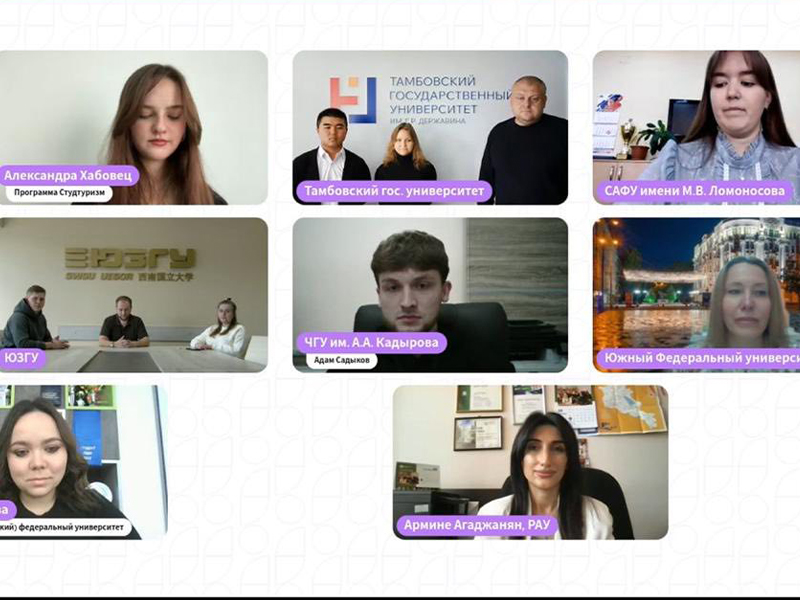

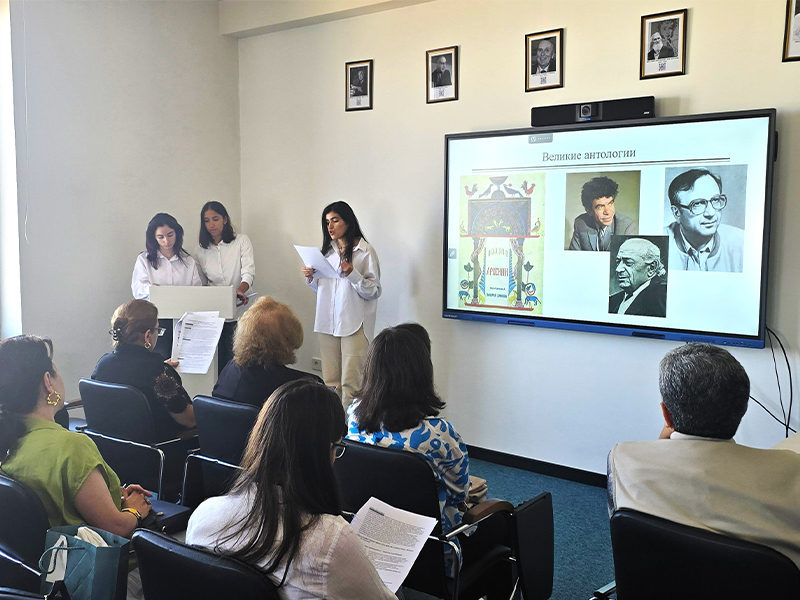

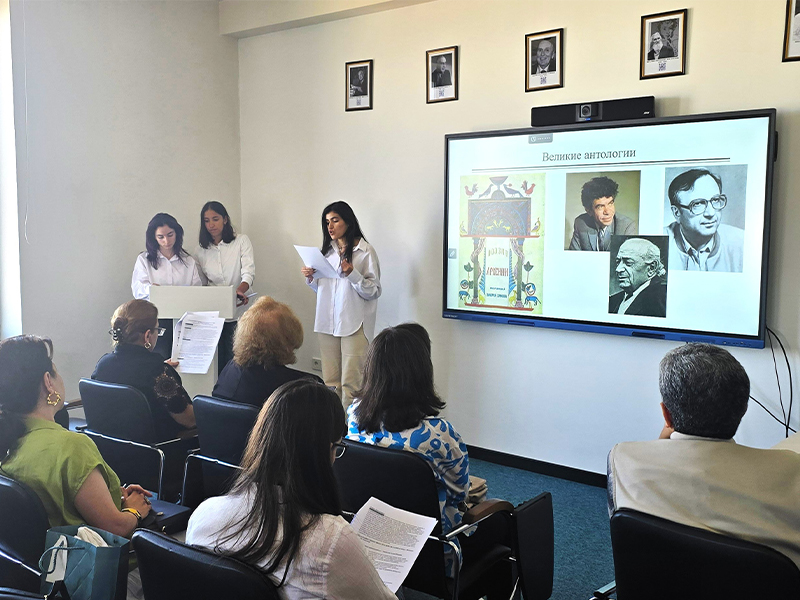

В Международный день переводчика, 30 сентября, в стенах Российско-Армянского университета в сотрудничестве с Российским университетом дружбы народов им. Патриса Лумумбы прошло тематическое заседание дискуссионного клуба "Поэзия Армении и России: трудности перевода, оригинальные литературные находки". Мероприятие, собравшее студентов РАУ различных курсов, было организовано профессором кафедры русского языка и профессиональной коммуникации Тамарой Оганесян и доцентом той же кафедры Седой Тунян.

Участники встречи совершили увлекательное путешествие во времени и пространстве, проследив, как искусство перевода веками служило мостом между культурами. Разговор начался с истоков армянской письменности, когда в V веке подвиг Святых Переводчиков во главе с Месропом Маштоцем стал актом национального созидания и сохранения идентичности. Первая переведенная на армянский язык фраза – "Познать мудрость и наставление, понять изречения разума" – задала вектор всей армянской словесности как пути к просвещению.

Особое внимание было уделено проблеме "непереводимого" на примере знакового стихотворения Егише Чаренца "Я моей сладкой Армении... ", чьи авторские неологизмы, такие как "солнцевкусное" слово, стали настоящим вызовом для переводчиков. Дискуссия коснулась и забавных переводческих казусов, и того, как поэзия может быть "переведена" на язык музыки и анимации.

Встреча стала ярким свидетельством того, что перевод – это не ремесло, а высокое искусство и непрерывная традиция, которая и сегодня живет и развивается в стенах университетов, продолжая великую миссию взаимопонимания и культурного обогащения.

Напомним, что мероприятие было организовано кафедрой русского языка и профессиональной коммуникации Института филологии и межкультурной коммуникации совместно с Центром русистики РАУ.